보리를 본 뜬 글자인 來(올 래)와 麥(보리 맥)을 볼게요.

1. 來 (올 래) 麥 (보리 맥)

來(올 래)는 본래 보리를 본뜬 글자로 갑골문부터 소전체를 보면 이삭 부분이 축 쳐진 모습이 아니라 꼿꼿한 느낌이 나게 표현한 것 말고도 보리의 낟알이 규칙적으로 겹쳐진 특징이 잘 나타나 보이죠.

보리는 씨 뿌리고 수확하는 시기가 벼와 달라요.

옛날 식량이 풍족하지 않아서 가을걷이 한 식량이 떨어질 때쯤 수확하는 보리는 굉장히 귀하고 감사한 존재였어요.

옛말에 보릿고개란 말이 있는데 햇보리 나오기 전 배고픔을 견디는 어려운 시기를 말해요.

이렇게 귀한 보리를 추수할 시기가 곧 오는 것처럼 來(올 래)는 보리에서 점차 「오다」 뜻으로 가차 되어 쓰이게 되었어요. 한자를 6가지로 분류한「육서」중 「가차」 알아보기 ▶

來가 「오다」뜻으로 쓰이게 되자

한 겨울에도 거뜬한 뿌리의 특징을 살려 뿌리 부분을 덧붙인 글자가 麥(보리 맥)이 되었어요.

뿌리를 표현한 글자가 재밌게도 사람 발(夂)을 나타낼 때 쓰이는 글자인데

날이 풀리는 봄날, 얼었던 땅이 녹으면서 들려있는 뿌리를 꾹꾹 밟아주는 보리밟기를 생각하면 보리 뿌리와 사람 발과의 인연이 참 깊죠? ^^

* 보리밟기 : 겨울에 얼었던 땅이 녹으면서 들떠 있는 보리 뿌리가 흙에 잘 자리 잡아 생육할 수 있도록 밟아주는 일

보리 생김새와 성장 시기가 비슷한 밀 · 호밀를 각각 소맥(小/작을 소麥) · 흑맥(黑/검을 흑麥)으로 지칭하기도 하고

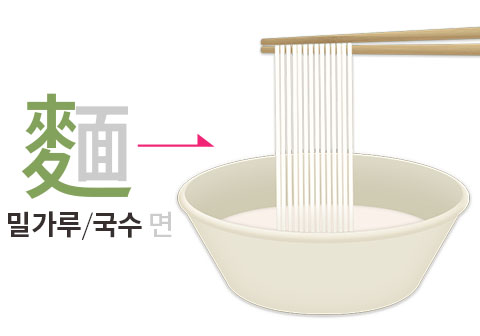

우리가 즐겨 먹는 면(麵)을 나타내는 글자에 麥(보리 맥)이 같이 구성돼요.

면의 주재료는 밀가루(소맥분)이죠.

그래서 麥(보리 맥)을 보리 종류를 통틀어 이르는 맥류로 생각하면 麥의 쓰임에서 훨씬 이해하기 쉬워요.

* 맥류(麥類/무리 류) : 보리, 쌀보리, 밀, 호밀, 귀리 등 보리 종류를 통틀어 이르는 말

* 來(올 래) 쓰임

來(올 래)는

미래(未來) : 아직 오지 않은 때,

도래(到/이를 도來) : 어떤 시기가 옴,

내일(來日) : 오늘 다음으로 따라오는 날,

내년(來年/해 년) : 올해 다음으로 따라오는 년

등에 쓰여요.

* 麥(보리 맥) 쓰임

麥(보리 맥)은

소맥(小/작을 소麥) : 밀,

소맥분(少麥粉/가루 분) : 밀가루, 재품 원료명에서 자주 쓰임,

맥주(麥酒/술 주) : 물과 보리싹 등을 넣어 발효시킨 술

등에 쓰여요.

흩어진 낟알을 표현한 米(쌀 미)를 볼게요.

3. 米 (쌀 미)

米(쌀 미)는 이삭 줄기에서 떨어져 낟알이 된 상태를 표현한 글자예요.

갑골문에서 보이는 짧은 획들은 흩어진 낟알로, 긴 가로획을 이삭 줄기, 낟알을 거르는 체 또는 낟알이 된 곡물을 볕에 말리기 위해 넓게 펴는 도구로 보기도 해요.

해서체에서 떨어진 낟알들은 짧은 2획으로 표현하고 나머지는 禾에서 이삭(丿)이 빠진 부분(木)과 동일하게 표현했어요.

* 낟알 : 껍질을 벗기지 않은 곡식의 알 또는 쌀의 하나하나의 알

* 米(쌀 미)가 구성된 글자들의 특징

재밌게도 米(쌀 미)가 구성된 글자들을 보면 禾보다 정제된 곡식의 의미로도 쓰이지만

줄기에서 떨어진 낟알처럼 흩어진 것이 특징인 것을 볼 수 있어요. 예를 들어

길 따라가는 발인 辵(쉬엄쉬엄 갈 착)→⻎ 부수와 같이 하면 여러 갈래 길에서 헤매는 迷(미혹할 미) ,

분량을 재는 단위로 쓰이는 斗(말 두) 부수와 같이 구성되어 낟알이 된 곡식을 재는 料(헤아릴 료),

엷게 흐르는 띠구름으로 보이지 않는 기운을 나타내는 气(기운 기) 부수와 구성되면

퍼지고 흐르는 기운이 좀 더 구체화된 氣(기운 기) ,

이저저리 돌아다니듯 양발을 본뜬 글자인 舛(어그러질 천) 과 구성되면

이리 번쩍 저리 번쩍하는 粦(도깨비불 린) 이 돼요. 여기서는 米가 흩어지는 느낌과 함께 반짝반짝 빛나는 불빛처럼 보이죠.

이렇게 米(쌀 미)를 흩어지는 의미로 풀이하면 재밌게 풀이할 수 있어요.

* 미혹(迷惑/미혹할 혹) : 정신이 헷갈리어 갈팡질팡 헤맴

* 米(쌀 미) 쓰임

米(쌀 미)는

현미(玄/검을 현米) : 왕겨만 제거한 쌀,

백미(白/흰 백米) : 쌀겨까지 제거한 하얀 쌀,

흑미(黑/검을 흑米) : 검은 빛깔이 특징인 쌀,

미음(米飮/마실 음) : 쌀을 갈아 죽 보다 묽게 끓여 이유식처럼 먹는 음식

등에 쓰여요.

유난히 귀한 대접을 받는 豆(콩 두)를 볼게요.

4. 豆 (콩 두)

豆(콩 두)는 동글동글한 콩 모습이 아니라 굽이 높은 그릇인 제기에 곡식이나 음식을 담은 모습을 본뜬 글자예요.

콩이 높게 받들어 담겨져 굉장히 귀하게 표현 되었어요.

一 → 한가득 들어 있는 콩 , 묘 → 굽이 있는 그릇 으로 보면 쉽게 이해가 되죠.

※ 「제기」 이미지는 공공누리 제1유형으로 e뮤지엄 사이트에서 무료로 다운 받을 수 있어요.

* 豆(콩 두)가 구성된 글자들의 특징

豆(콩 두)가 구성된 글자들을 보면 콩이 아닌 높게 받들어 받친 그릇에 더 초점이 맞추어진 것을 알 수 있어요. 예를 들어

신께 제를 올리는 제단인 示(보일 시) 부수 와 같이 하면 제기에 곡식을 담아 제사를 지내는 禮(예도 례) ,

머리를 나타내는 頁(머리 혈) 부수 와 같이 하면 제기 모양에서 머리와 목을 연상시키는 頭(머리 두) ,

앞으로 나가는 발인 癶(등질 발) 부수 와 같이 하면

앞으로 나아가면서 굽이 높은 제기처럼 높은 곳을 디디는 登(오를 등) 을 보면 굽이 있는 그릇에 더 초점이 맞추어져 있는 것을 알 수 있어요.

* 예도(禮度/법도 도) : 예의와 법도를 아울러 이르는 말

* 豆(콩 두) 쓰임

豆(콩 두)는

두유(豆乳/젖 유) : 콩을 갈아 우유같이 마시는 음료 ,

두부(豆腐/썩을 부) : 콩을 불려서 갈아 짜낸 콩물에 간수을 넣고 엉기게 하여 먹는 음식

등에 쓰여요.

※ 참고 문헌 :

* 「한자어원사전」 하영삼 저

* 「갑골문고급자전」 허진웅 저 / 하영삼,김화영 역

* 「완역 설문해자」허신 저 / 하영삼 역

* 두부 [한국민족문화대백과사전]

※ 참고 사이트 : * Chines Etymology 字源

'맘짜랑 Step by Step' 카테고리의 다른 글

| [step8-① 손 ] 手(손 수) 拜(절 배) 看(볼 간) (2) | 2023.04.10 |

|---|---|

| [step7-④ 먹거리 ] 瓜(오이 과) 孤(외로울 고) 肉(고기 육) (0) | 2023.04.06 |

| [step7-② 먹거리 ] 季(끝/계절 계) 委(맡길 위) 秋(가을 추) 和(화할 화) (0) | 2023.03.28 |

| [step7-① 먹거리 ] 禾(벼 화) 黍(기장 서) (0) | 2023.03.27 |

| [Step6-④ 一 , 二] 仁(어질 인), 亘 (뻗칠 긍), 桓(푯말/굳셀 환), 宣(베풀 선) (0) | 2023.03.07 |

댓글